こんにちは、まっさん(@Tera_Msaki)です。

今回は趣味の話をしたいと思います。

アプリ開発でジムカーナというキーワードがでてきたと思いますので、今回は、「ジムカーナについて」を紹介したいと思います。

もともとクルマを運転するのが好きだったのですが、ある時、友人に誘われてジムカーナ練習会に参加したのがきっかけだったように思います。その後、クローズド格式の競技会に参加し、B級ライセンスを取得。それからは、近畿地区の公式戦に参加するようになって、現在に至ります。

ジムカーナ

ジムカーナは舗装路面に設定されたコースを競技車両が1台ずつ走行するタイムトライアル形式の競技です。国内Bライセンスで出場できる参加型モータースポーツの代表格です。

ジムカーナについて

ジムカーナは、サーキットや大きな駐車場にパイロン(マーカー)で指定した1分から2分程度のコースを走行し、1日2回の走行でベストタイムを競います。コースには、スラロームやS字コーナー、360度ターンなど、クリアするために運転テクニックが必要な箇所があり、攻略するには、アクセルやブレーキ、ステアリング操作でクルマを手足のように操れることが求められます。

実際の走行動画です。

練習会ですので、レーシングスーツは着ていません。地方選手権以上の公式戦ではレーシングスーツの着用が義務付けられています。

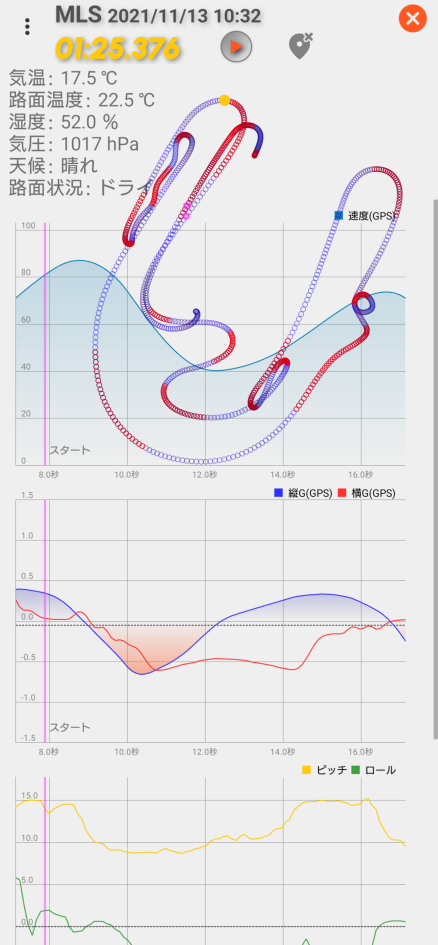

アプリ開発で紹介した「GPS走行記録アプリ Archive」の走行データです。

スマホ内蔵のGPSではなく、GPSセンサー(DG-PRO1)を使用して走行データを採取しています。

スマホ内蔵のGPSでは、GPSデータの取得サイクルが1秒間に1回(1Hz)です。

DG-PRO1は1秒間に10回以上(10Hz)のため、より詳細な走行軌跡を記録することが可能です。

国内Bライセンスについて

公式戦に参加するためには、国内Bライセンスが必要になります。

国内Bライセンスは講習会に参加するか、クローズド格式の競技会に参加します。

完走できれば証明書を発行してもらえるので、証明書でライセンス申請すれば、取得できます。

公式戦でなければ、ライセンス不要です。

また、公式戦でもクローズド格式のクラスであれば、ライセンス不要で参加できます。

公式戦について

ジムカーナの公式戦にはいろいろな格式があります。

全日本ジムカーナ選手権、ジムカーナ地方選手権、チャンピオンシリーズ、ミドルシリーズなどがあります。

格式毎のレギュレーションがあり、レギュレーションに応じた車両や装備が必要になります。

レギュレーションについて

車両の排気量、駆動方式、改造範囲に応じて、レギュレーションでクラス区分を規定しています。

2023年全日本ジムカーナクラス区分

PE1 電気式駐車ブレーキが装着されたP・AE車両

PE2 自動変速機付の車両で2輪駆動のP・AE車両

PN1 1500cc未満で前輪駆動のPN車両(JAF登録が2018年以降の車両)

PN2 1500cc未満で後輪駆動のPN車両(JAF登録が2007年以降の車両)

PN3 1500cc以上で2輪駆動のPN車両(JAF登録が2007年以降の車両)

PN4 PN1、PN2、PN3に該当しないPN車両(JAF登録が2007年以降の車両)

BC1 前輪駆動のB・SC車両

BC2 後輪駆動のB・SC車両

BC3 4輪駆動のB・SC車両

シガー電源式の空気入れはエンジンを掛けないと使用できませんが、マキタの空気入れは面倒がなく便利です。

マキタ純正のバッテリは高価ですが、互換性バッテリなら比較的安く購入できます。

ただし、あまりにも安いものは避けた方が良いです。

純正の半額ぐらいのものをおススメします。

私は、リビルドストアのものを使用しています。

1年以上使用していますが、問題なく使用できています。

今回はここまでです。

誤字脱字、意味不明でわかりづらい、

もっと詳しく知りたいなどのご意見は、

このページの最後にあるコメントか、

こちらから、お願いいたします♪

ポチッとして頂けると、

次のコンテンツを作成する励みになります♪

参考になったら、💛をポッチとしてね♪

コメント欄