こんにちは、まっさん(@Tera_Msaki)です。

今回は趣味のジムカーナの話をしたいと思います。

ジムカーナは、サーキットや大きな駐車場にパイロン(マーカー)で指定した1分から2分程度のコースを走行し、1日2回の走行でベストタイムを競います。

コースは原則当日の朝に発表され、コースを下見する慣熟歩行というものがあります。

コースを覚えることももちろんですが、どうコースを攻略するかを慣熟歩行で確認、走行イメージを組み立てます。

ジムカーナの慣熟歩行は1本目の走行前と、2本目の走行前の2回あります。

1本目でイメージ通りに走れ、満足のいく走行ができたということは稀で、大抵は1本目の走行を振り返って、2本目の走行イメージを組み立てます。

なかなか勝てない人にとって、この決勝2本目前の慣熟歩行は非常に重要です。

そこで、「GPS走行解析アプリ Archive pro」を使った決勝2本目前の慣熟歩行をご紹介したいと思います。

・試合でなかなか勝てない人

・2本目でタイムアップしたい人

・”Archive pro”の使用方法について知りたい人

2本目でタイムアップするためのヒントがあります。

丈夫でコンパクト、愛用しています♪

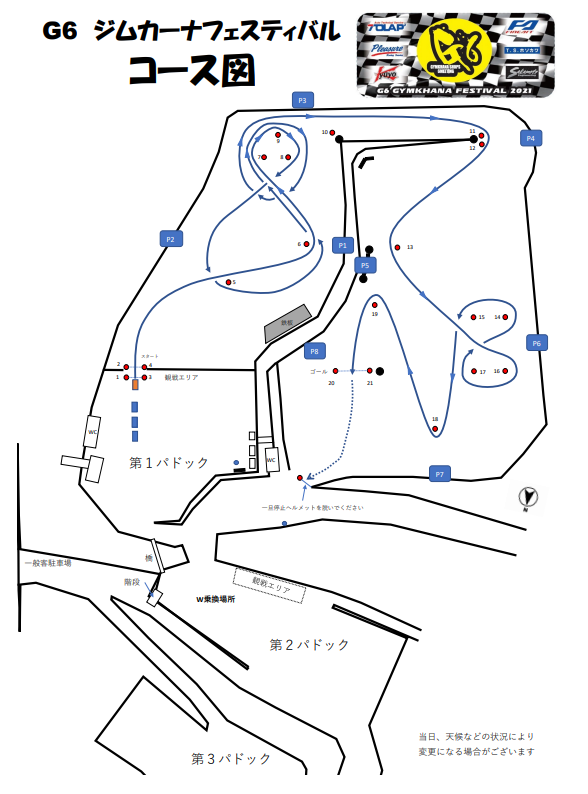

コース&コンディション

今回ご紹介するレースのコースと当日のコンデションについて

コース

奥伊吹モーターパーク

場所は、福井県と滋賀県の県境にある奥伊吹スキー場。

冬季で雪がある時はスキー場。冬季以外は駐車場がJAFスピード行事競技コースに様変わり。

今回のコースは、高低差がある2つ駐車場とその連絡通路を使ったダイナミックなコース設定。

コンディション

2021年10月17日(日)

天気は曇り。

朝は前日からの雨が少し残って、路面は濡れている状態。

北風が冷たく、気温は15度ぐらいで上着がないと寒いぐらい。

シガー電源式の空気入れはエンジンを掛けないと使用できませんが、マキタの空気入れは面倒がなく便利です。

決勝1本目

天候が急変し1本勝負となることしばしば、

1本目にいいタイムを残すことで、2本目の走行で精神的に優位にたつことができます。

1回目の慣熟歩行

今回のコース図は、事前にホームページで発表していたため、事前にコース自体は記憶済み。

慣熟歩行では、パイロン位置や路面状況、傾斜などを確認しながら、走行ライン、ギアの選択、ブレーキングポイント、サイドを引く位置、視線など走行イメージを組み立てました。

特にターンなど、運転中に景色が著しくかわるポイントは、立ち上がりの景色などを覚えることが重要です。

走行直前

①GPSログ走行解析アプリ(Archive pro)を起動します

OpenWeatherMAPと連携していれば、現在地の最寄りの気象観測所のデータをインターネット接続で取得、コンディションデータを表示します。

SwitchiBot湿温度計と連携していれば、ピットの現在の気温と湿度を表示します。

路温に関しては、天候、路面コンデション、気温で判断して推定値を表示します。

入力・変更も可能ですが、OpenWeatherMAPとSwitchiBot湿温度計と連携していれば、無操作でコンディションデータを自動で登録できます。

②クルマのセッティング情報を登録します(任意)

ショックの減衰値、タイヤの空気圧など

③クルマにスマホを設置して、「基準設定」をクリックします(任意)

静止状態のクルマの傾きをゼロセットします。

④スタートラインにクルマを移動したら「●REC」をクリックします

3秒間停止状態が続くと計測が終了します。

計測終了、走行一覧に走行データをリスト表示します。

走行データのリストをクリックすることで、走行データを表示します。

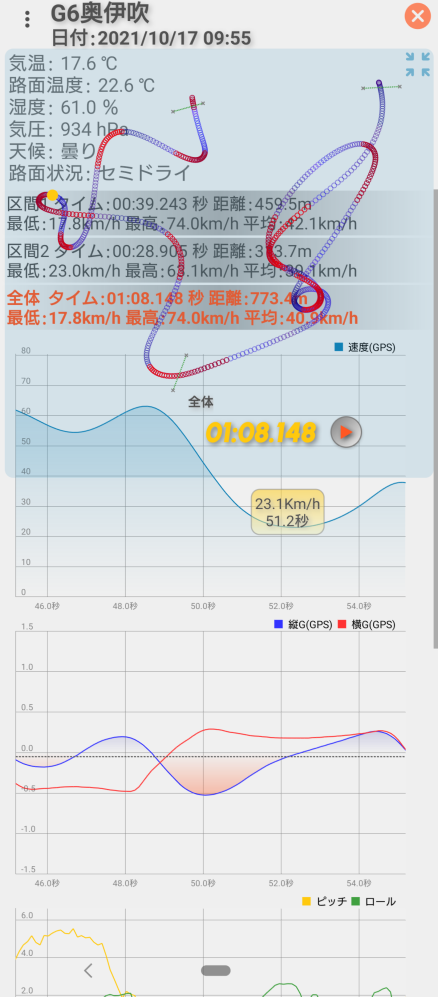

1本目の走行

ピット付近は気温17.6度、路温22.6度。

しかし、コース上は路面に冷たい風があたって、気温・路温ともに20度を下回っている様子。

スタート時のフロントタイヤの感触は、グリップ感が薄く、適正温度まで達していないと判断。

FFのフロントタイヤは駆動がかかるので、直に温まって、グリップがでてくるが、リアタイヤはターンでもしない限り、温まらずグリップしない状態が続く。

案の定、ところどころでドリフト状態、トップから2秒も差をつけられ、撃沈。

決勝2本目

決勝2本目は勝敗を決するクライマックスです。

天候が好転し、仕切り直しとなることがあります。

2回目の慣熟歩行

スマホ片手に1本目の走行データを見ながら慣熟歩行。

「GPS走行解析アプリ Archive pro」で1本目の走行データを表示します。

速度グラフと走行軌跡を確認(速度グラフにタッチすると、走行軌跡に位置をマーキングします)しながら、走行ラインとポイント速度を中心に、ブレーキング開始とリリースのポイント、アクセルオフとアクセルオンのポイント。

コーナリング速度とギア選択。

サイドを使うか使う場合はそのタイミング。

走行データを確認しながら歩きます。

記憶に頼らない、1本目の走行データを見ながらなので、これまで以上の気づき(タイムアップ要素)があります。

ミスした箇所は、速度グラフで速度が落ちすぎている、速度が停滞している箇所として現れるので、その区間のタイムでどの程度タイムアップできるか、あたりをつけます。

今回のケースでは、ドリフト状態でクルマを前に進められなかった箇所、サイドを引かない方が速い箇所、コーナリング速度で2速を使った方が速い箇所を、走行データを確認しながらの慣熟歩行で2本目の走行イメージを組み立てます。

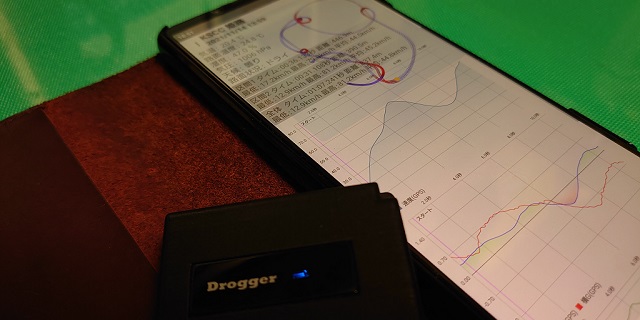

使用しているスマホはXperia1(SO-51B)、内蔵GPSではなく、疑似ロケーションアプリ(DroggerGPS)を使用して、GPSロガー(DG-PRO1)で位置情報を取得しています。DG-PRO1のGPS位置情報の取得サイクルは10Hzで、スプライン補完はONです。走行軌跡及び、速度グラフはスクロール可能でピンチ操作で拡大、縮小が可能。速度グラフのポイント速度をタップすることで、走行軌跡をマーキングします。ダブルタップで拡大・縮小をキャンセルします。

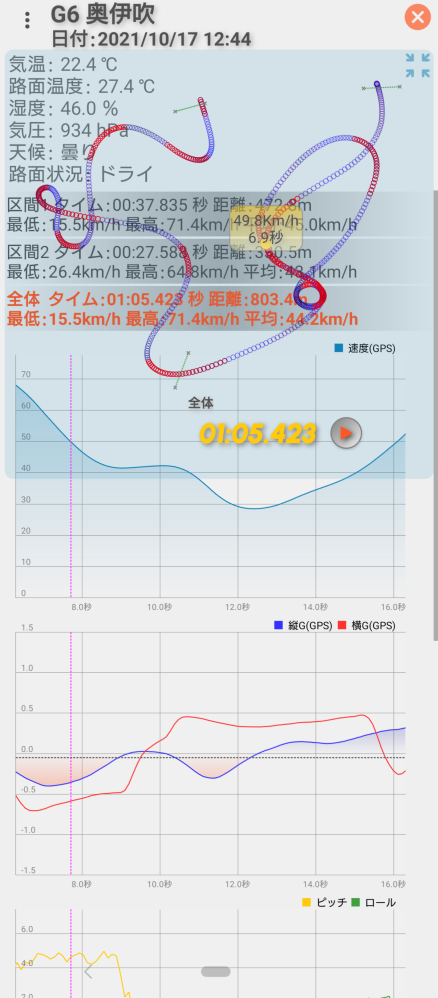

2本目の走行

ピット付近は気温22.4度、路温27.4度。

1本目同様、コース上は路面に冷たい風があたって、気温・路温ともに20度を若上回っているぐらい。

1本目でリアが滑ることは想定済みなので、滑ってもクルマを前に進めてロスを最小限にする運転に徹する。

サイドを引かない方が速い箇所はサイドは使わない、コーナリング速度で2速を使った方が速い箇所は2速で。

2本目の走行タイムは、1本目から3秒アップでトップに。

1本目トップの選手も1秒アップしてきたが、攻めすぎたかパイロンタッチ。

トップを死守。

まとめ

ジムカーナは2本の走行で勝敗を決める競技です。

常人には1本目で他を圧倒するようなスーパーラップを刻むことはとても困難です。

やはり2本目で如何に自分ができるベストな走行を目指すものだと思います。

そのための「決勝2本目前の慣熟歩行」。

これまでの「自分の記憶に頼って」から「1本目の走行データを見ながら」の慣熟歩行。

これは相当なアドバンテージだと思いませんか?

GPSログ走行解析アプリ Archive proを使うには

Andoroid8以降のスマホを用意し、GooglePlayからインストールするだけで使用できます。

加速度、磁気センサーがない機種は、加速度、ピッチ&ロールのグラフが使用できません。

GPSを内蔵していない機種は、GPSロガーと疑似ロケーションアプリが必要です。

使用パターン①

GPSログ走行解析 Archive pro(内蔵GPS)のみ使用。

内蔵GPSのGPS位置情報の取得サイクルが1Hz(1秒間に1回)のため、速度グラフと走行軌跡の精度がGPSロガーと比べて落ちますが、走行データを記録、表示、区間タイム計測ができます。

使用パターン②

GPSログ走行解析 Archive pro(内蔵GPS)で OpenWeatherMAP連携する。

使用パターン①に加え、コンディションデータの自動登録が可能です。

OpenWeatherMAP連携するには、ユーザ登録とAPIキーの発行が必要です(無料枠の利用で十分です)

使用パターン③

GPSログ走行解析アプリ Archive pro(内蔵GPS)で SwitchiBot湿温度計を購入、連携する。

使用パターン①に加え、コンディションデータの自動登録が可能です。

使用パターン④

GPSログ走行解析アプリ Archive proを疑似ロケーションアプリを使用して、GPSレシーバ(GPSロガー)と連携する。

GPS位置情報の取得サイクルが5~10Hz(1秒間に5~10回)のため、速度グラフと走行軌跡の精度が向上します。

GPSレシーバの購入と、専用アプリ(Drogger GPS)のインストールが必要です。

GPSロガーの購入と、GPS位置情報中継アプリ(MLS) のインストールが必要です。

GPS位置情報中継アプリ(MLS)はGPSロガーの位置情報をスマホに中継するアプリです。

今回はここまでです。

誤字脱字、意味不明でわかりづらい、

もっと詳しく知りたいなどのご意見は、

このページの最後にあるコメントか、

こちらから、お願いいたします♪

ポチッとして頂けると、

次のコンテンツを作成する励みになります♪

参考になったら、💛をポッチとしてね♪

コメント欄