こんにちは、まっさん(@Tera_Msaki)です。

ジムカーナでは、GPSロガーアプリは活用されない!?

なぜか?

ジムカーナの勝敗は、

当日発表される決勝コースを2本走り、

走行タイムの良い方できまります。

決勝コースを走れるのは2回、しかも、毎回コースが違う。

GPSロガーアプリの走行データを分析する時間もないし、

外撮りのビデオを見るので精一杯、、、

「GPS走行解析アプリ Archive pro」に

走行データの比較表示を実装して、気が付きましたが、

そもそも2本しか走行できないから、

1本目と2本目を比較する前に勝敗が決まっている。

これが、活用されない理由ではないでしょうか?

今回は、この活用されない理由に対して、

GPSロガーアプリを活用する意義について、

お伝えしたいと思います。

・ジムカーナでGPSロガーアプリの使用を検討している人

・GPSロガーアプリの活用する方法を知りたい人

・”Archive pro”の使用方法について知りたい人

ジムカーナでGPSロガーアプリを活用するためのヒントがあります。

GPSロガーアプリを活用する前に

GPSロガーアプリは、GPSの位置情報と移動速度を使って、俯瞰的に軌跡を記録するアプリです。

モータースポーツで使用する場合、走行ライン、速度変化、位置情報と移動速度から縦G(加速・減速)や横G(旋回/向心力)を算出して、可視化(グラフ化)したものを、分析するツールとして活用できます。

記録したものを分析することから、データを分析するスキルがある場合は別として、データを比較して、どこが違ったのかを確認するという使い方が一般的だと思います。

GPSロガーアプリの想定した使い方

サーキット走行では走るコースが毎回同じなので、前回走行時のデータを比較する対象として使用することが可能なので、想定した使い方(どこが違ったかを確認する)が可能です。

しかし、ジムカーナの場合、毎回走るコースが違います。

同じコースを3本以上走れる練習会は別として、2本しか走れない公式戦では、想定した使い方ができません。

ジムカーナでのGPSロガーアプリの使い方

データを分析するスキルがある場合は、1本目の走行データを使って、タイムアップするための走行イメージを組み立てて、2本目の走行に生かす使い方ができます。

データを分析するスキルがない場合ですが、使い方の発想を変えて、慣熟歩行で組み立てた走行イメージや実際の運転を思い出しながら、1本目の走行データを使って、答え合わせする使い方はどうでしょうか?

そのためには、GPSロガーアプリを使うにあたり、精度は別として、再現性のある運転ができることが重要です。

ジムカーナでのGPSロガーアプリの活用について、実際の公式戦を例に、ご紹介します。

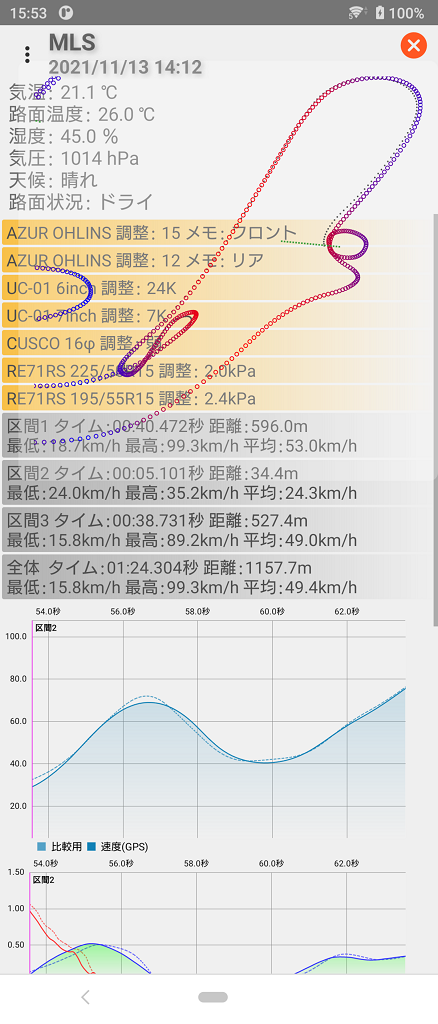

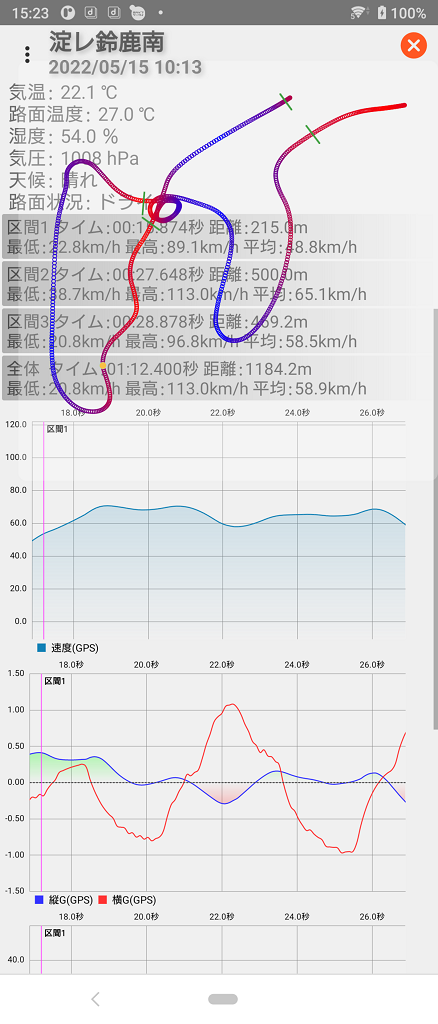

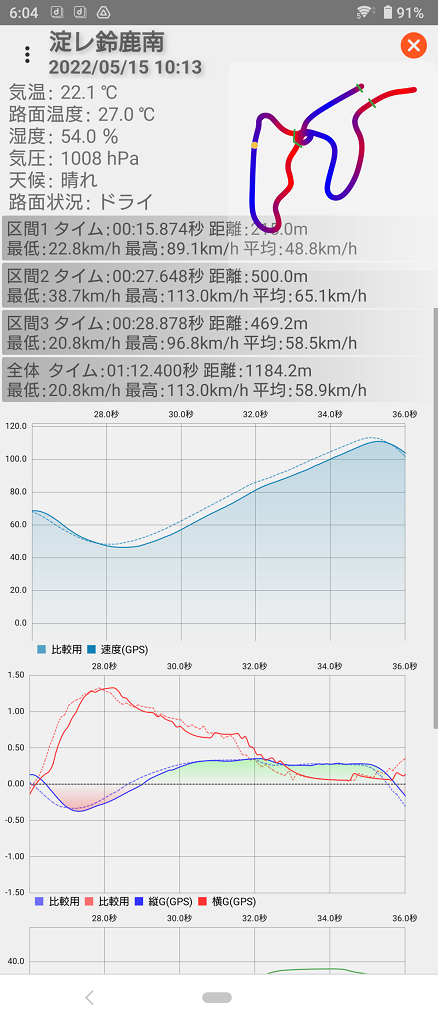

コース & コンディション

今回、ご紹介する決勝コースと当日のコンデションについてです。

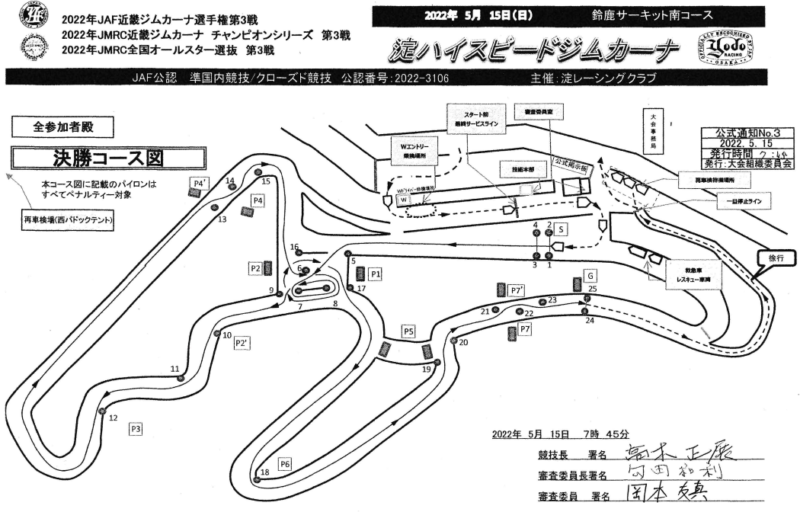

コース

JAF公式戦で関西地区のチャンピオンを決める「地区戦(地方選手権シリーズ)」で2022年5月に鈴鹿南コースで行われた決勝コースです。

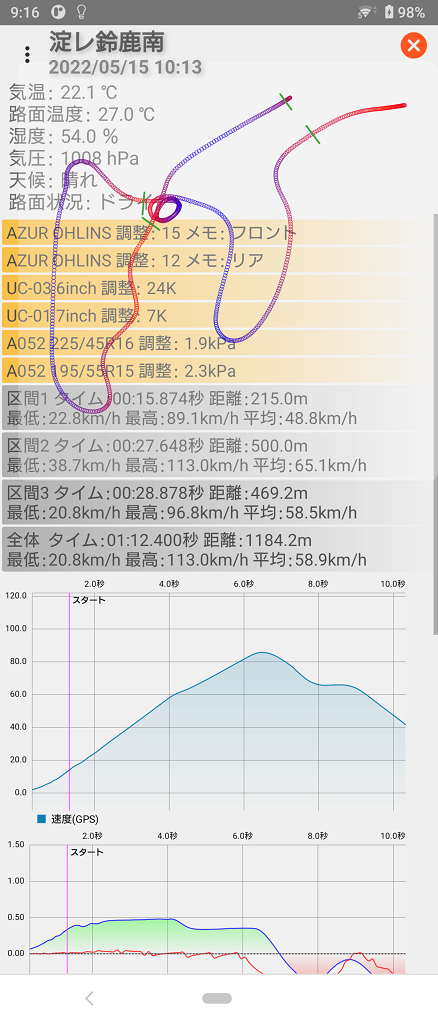

コンディション

2022年5月15日(日)

天気は晴れで、ドライコンディション。

全面路面改修で舗装、縁石などがリニューアルされ、走りやすさ、グリップなどは未知数。

気温は22度、路温は27度ぐらいで、程よく風があり、この時期にしては気温と路温の差は少なめ。

決勝 第1ヒート

走行イメージと実際の運転で上手く行ったところ、失敗したところを覚えているうちに、走行データを使って答え合わせです。

まず、計測ラインを設定します。

今回、スタートとゴール以外に⑨番パイロンまでの区間、S字から4-3コーナー、ストレート、2-1コーナーを抜けた⑯番パイロンまでの区間、コークスクリュー、ヘアピン、シケインからゴールまでの3区間を設定しました。

コンディションは走行データの一部として記録されます。

走行後の第一印象は、「路面のグリップ状態が非常によく、全体的にグリップを余らせている」でした。

区間①

スタートからの加速区間、もう少し踏めた感がありました。

あと、ステアリングももう少し切り込めた感がありました。

スタート直後に縦Gに揺れがあるのは、アクセルの踏み方に迷いがあったことが伺えます。

あと、横Gの立ち上がりがゆったりしています。

失敗したと感じたことが、加速度グラフからも読み取れます。

2ヒート目はアクセルの踏み込み、ステアリングの切り込みを詰めていけば、タイムアップが期待できます。

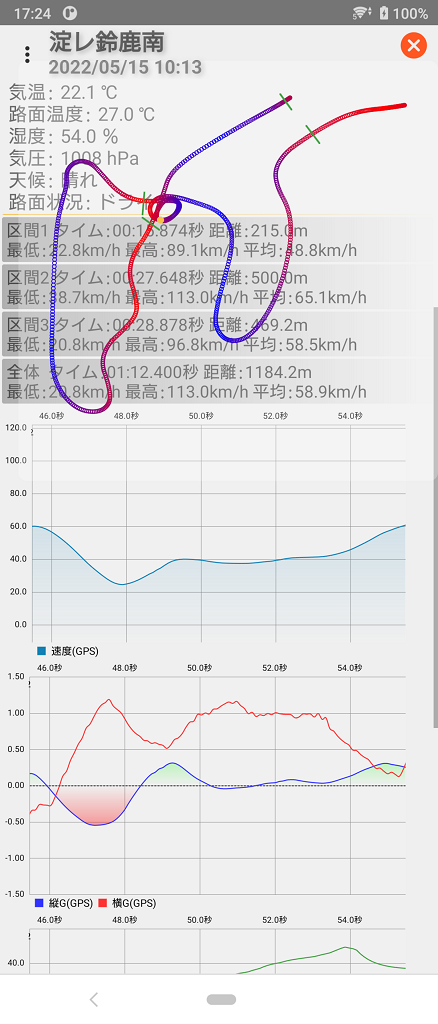

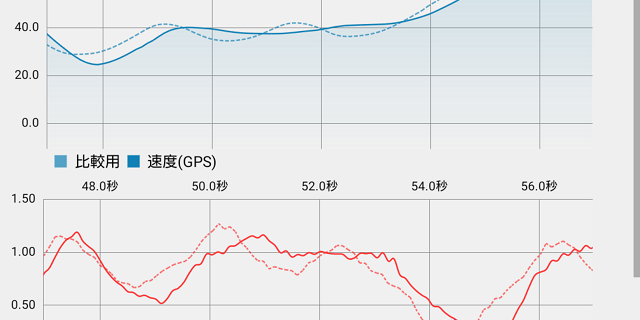

区間②

S字の縁石を使うラインがパイロンで塞がれていたので、走行ラインに迷いがあり、ステリング操作とアクセル操作のリズムが悪かった印象がありました。

同様に24-25秒に対して、25-16秒付近で違いがあります。

横Gのグラフからコーナーの進入と脱出に違いが読み取れます。

進入で向きが変わるタイミングが遅かったことが、 リズムが悪いと感じた原因でしょう。

2ヒート目は、ステリングの切り込む量とタイミングを意識することでタイムアップが期待できます。

区間③

この区間は、最初のパイロン区間がぬるかったと感じました。

速度グラフから、この区間は何もしてなかったと読み取れます。

何もしてなかった区間があると、ぬるいと感じることが多いです。

2ヒート目は、積極的にブレーキとアクセルを使って、向きを変える、加速する、減速するなどメリハリをつけることで、タイムアップが期待できそうです。

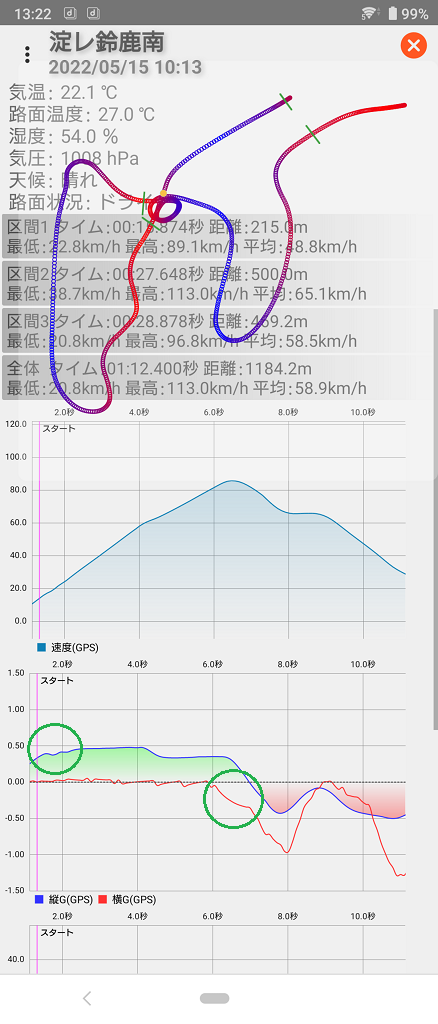

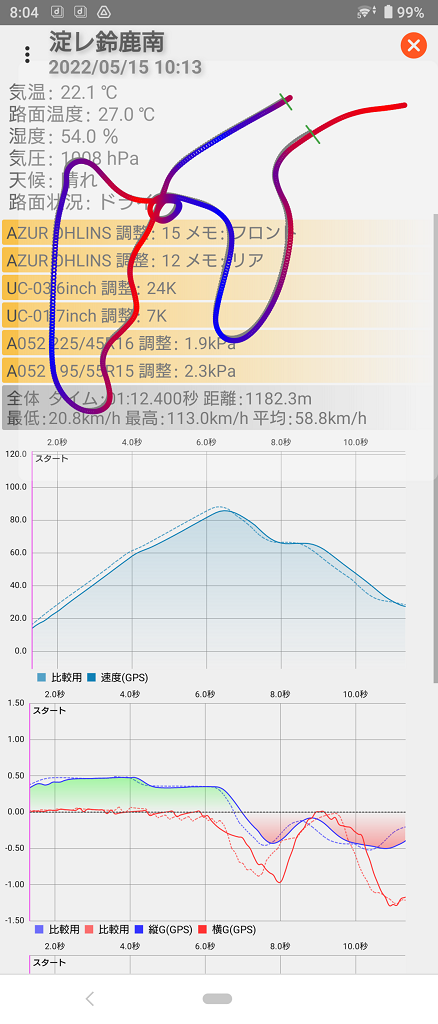

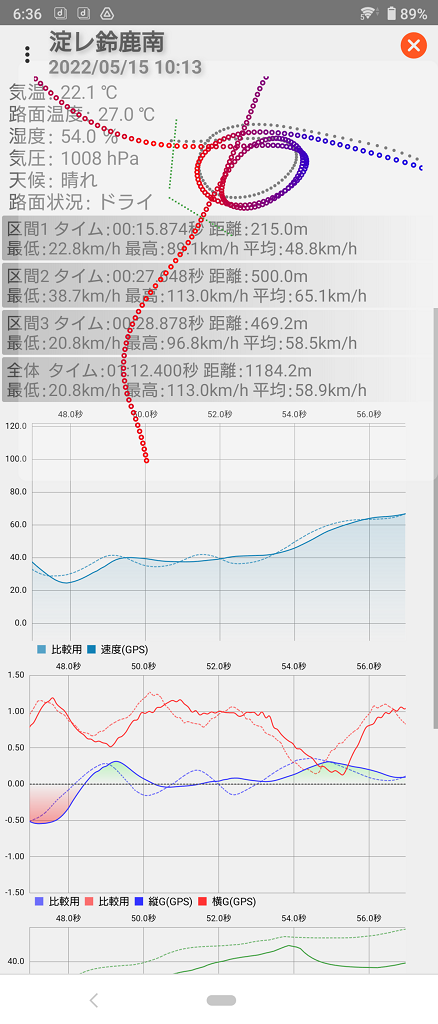

決勝 第2ヒート

第1ヒートの走行データで整理したことを念頭において、決勝コースを慣熟歩行で確認しながら、走行イメージを組み立てます。

区間① アクセルの踏み込み、ステアリングの切り込みを詰める

区間② ステリングの切り込む量とタイミングを意識する

区間③ 積極的にブレーキとアクセルを使って、向きを変える、加速する、減速する

第2ヒートは走行後は既に勝敗が決していますが、

比較表示を使って、走行後の振り返りを行います。

比較表示を使う際は、最初に、第1ヒートの走行データを選択(比較元)し、比較先として、第2ヒートの走行データを選択します。

区間①

第1ヒート(比較元:橙色)の区間①のタイムに対して、第2ヒートは、0.3秒UPしています。

距離に変化がないことから、区間内での速度が上がっているようです。

リストから、第2ヒート(比較先:黒色)をタップして、比較表示します。

比較先の第2ヒートは点線で表示しています。

スタート直後の縦Gの揺れがなくなり、初速の差がそのまま速度差となり、横Gの立ち上がりも良くなっています。

アクセルの踏み込み、ステアリングの切り込みを詰める

⇒ 初速が上がった(0.3秒 UP)

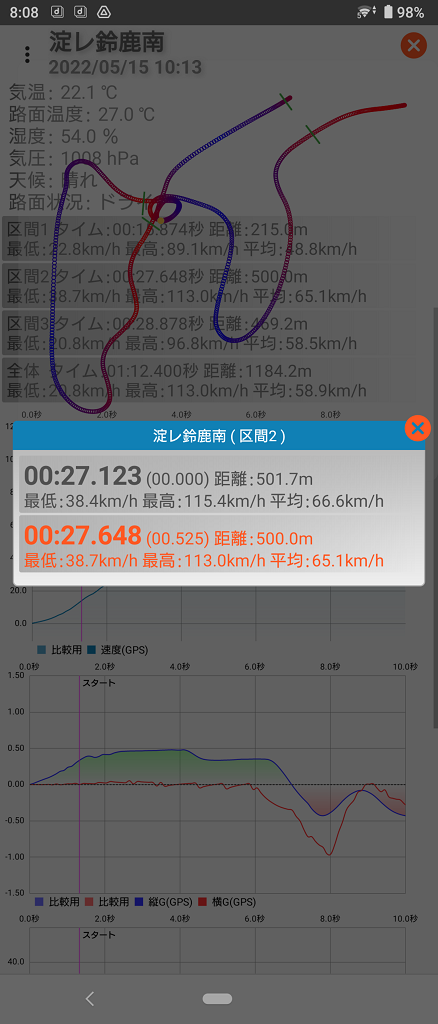

区間②

第1ヒートの区間②のタイムに対して、第2ヒートは、0.5秒UPしています。

距離は第2ヒートが増えていますが、平均速度が上がっています。

距離が長い分、平均速度の差がタイムに大きく影響することが伺えます。

区間②でタイム差が生まれたのが、S字から4-3コーナー抜けた直線区間です。

3コーナーの立ち上がりでついた速度差がそのまま速度差となり、タイムに大きく影響しています。

直線前のコーナーのボトム速度を上げることが、重要ということがよくわかります。

ステリングの切り込む量とタイングを意識する

⇒ 直線前のコーナーのボトム速度が上がった(0.5秒 UP)

区間③

第1ヒートの区間③のタイムに対して、第2ヒートは、0.45秒UPしています。

第2ヒートの距離が短くなりましたが、平均速度に変化がありません。

距離の差がタイムに大きく影響することが伺えます。

区間③でタイム差が生まれたのが、パイロン区間です。

パイロン区間で走った距離の差が、タイムに大きく影響しています。

低速区間は走る距離を短くすることが、重要ということがよくわかります。

積極的にブレーキとアクセルを使って、向きを変える、加速する、減速する

⇒ 走る距離が短くなった(0.45秒 UP)

まとめ

走行を振り返る場合、主観(自分が感じたこと)と客観(知人からのアドバイスや感想、撮影したビデオ映像やGPSロガーアプリ)を比較することが重要だと思います。

そのためには、走った直後に確認することが重要だと考えています。

何を意識して走ったか、走った時に何が起こったかを覚えているからこそ、わかることが多いからです。

GPSロガーアプリの利点は、数値化という部分です。

アドバイスや映像でなんとなく理解したことも、数値として裏付けすることができます。

また、比較表示で数値の違いが、より浮き彫りになります。

走行後の振り返りで利点を生かすことができれば、非常に強力なツールになると確信しています。

GPSログ走行解析アプリ Archive proを使うには

Andoroid8以降のスマホを用意し、GooglePlayからインストールするだけで使用できます。

加速度、磁気センサーがない機種は、加速度、ピッチ&ロールのグラフが使用できません。

GPSを内蔵していない機種は、GPSロガーと疑似ロケーションアプリが必要です。

使用パターン①

GPSログ走行解析 Archive pro(内蔵GPS)のみ使用。

内蔵GPSのGPS位置情報の取得サイクルが1Hz(1秒間に1回)のため、速度グラフと走行軌跡の精度がGPSロガーと比べて落ちますが、走行データを記録、表示、区間タイム計測ができます。

使用パターン②

GPSログ走行解析 Archive pro(内蔵GPS)で OpenWeatherMAP連携する。

使用パターン①に加え、コンディションデータの自動登録が可能です。

OpenWeatherMAP連携するには、ユーザ登録とAPIキーの発行が必要です(無料枠の利用で十分です)

使用パターン③

GPSログ走行解析アプリ Archive pro(内蔵GPS)で SwitchiBot湿温度計を購入、連携する。

使用パターン①に加え、コンディションデータの自動登録が可能です。

使用パターン④

GPSログ走行解析アプリ Archive proを疑似ロケーションアプリを使用して、GPSレシーバ(GPSロガー)と連携する。

GPS位置情報の取得サイクルが5~10Hz(1秒間に5~10回)のため、速度グラフと走行軌跡の精度が向上します。

GPSレシーバの購入と、専用アプリ(Drogger GPS)のインストールが必要です。

GPSロガーの購入と、GPS位置情報中継アプリ(MLS) のインストールが必要です。

GPS位置情報中継アプリ(MLS)はGPSロガーの位置情報をスマホに中継するアプリです。

今回はここまでです。

誤字脱字、意味不明でわかりづらい、

もっと詳しく知りたいなどのご意見は、

このページの最後にあるコメントか、

こちらから、お願いいたします♪

ポチッとして頂けると、

次のコンテンツを作成する励みになります♪

参考になったら、💛をポッチとしてね♪

コメント欄