こんにちは、まっさん(@Tera_Msaki)です。

GPSロガーがなかった時代、

車両の速度センサーの値を拾って、

最高速を判断するぐらしかなかった。

それでは物足りなく、

加速度センサーをシリアル通信でPC出力を試みたことがあります。

GPSロガー「G503s」の登場は衝撃でした。

とくに走行分析用ソフトのLAP+View.netが秀逸で、

GPSデータだけで欲しい情報が取り出せるのに感動を覚えました。

走行後にその場で確認できるソフトがないかということで

開発したのが、GPS走行記録アプリ(Archive)です。

GPS走行データ研究レポートでは、

実際のGPSロガーの走行データを使って、

ドライビングスキルの向上とタイムアップするためのエッセンスを一緒に考えたいと思います。

この記事で使用している走行データは、

GPS走行解析アプリ(Archive pro)、走行記録アプリ(Archive+)で

アプリに取り込んで、実際にアプリを操作して確認することが可能です。

記事の最後に走行データのダウンロードを紹介します。

ブレーキングポイントがタイムに影響するか分析する

ブレーキング

ドライビングのなかで最も難しいのがブレーキングです。

コーナリングの始まりであり、減速、荷重移動など、経験の差が表れやすい部分です。

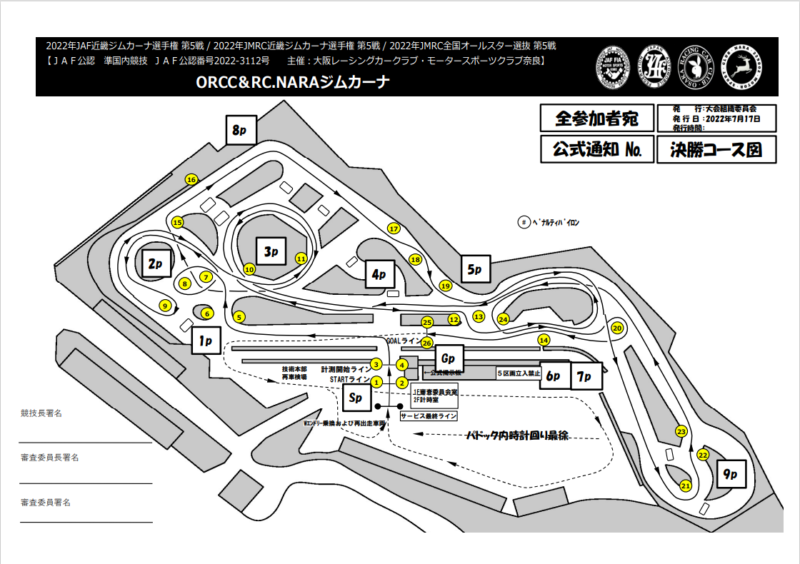

コース(名阪Cコース)

JAF近畿ジムカーナ選手権第5戦のコースです。

ターン、定常円、スラロームありとバラエティに富んだコースで、これぞ地区戦といったコースです。

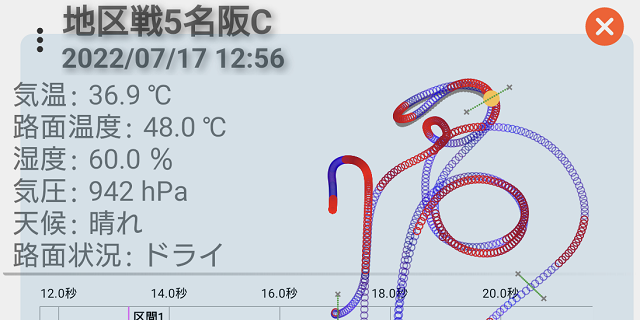

決勝2本目はタイムアップすることが多いのですが、2本目タイムダウンしました。

2本目は気温、路温が高くなったからと納得していては、学びがありません。

前回レポートのターン(⑳パイロン)でタイムを落としていたのもありますが、それ以外にもスタートして、最初のターンまでにタイムを落としている箇所がありました。

2番ポストの伊藤工業コーナーですが、路面の傾斜の付き方、舗装ともに特殊です。

そのため、ブレーキを終わらせる位置が重要になってくる箇所です。

なぜ、ブレーキを終わらせる位置が重要なのかは、この箇所が、止まらない、加速しない、曲がらないからです。

ブレーキング

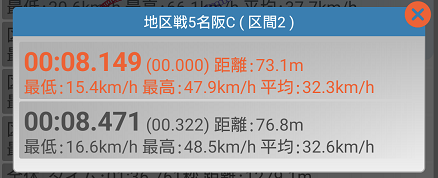

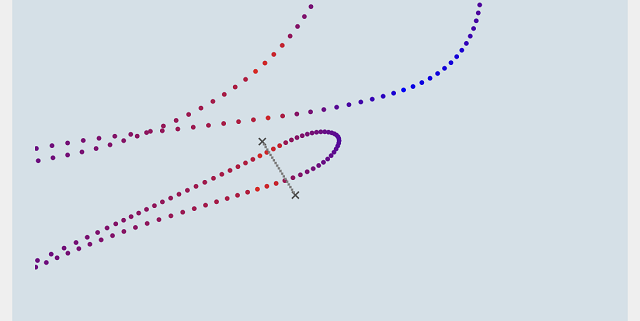

コーナーへの進入、コーナーリングからターン進入、ターンを終えて再びコーナーに戻ってくる区間でタイムを計測できるように計測ラインを設定しました。

たった70mほどの区間ですが、タイム差が0.3秒ほどあります。

このタイム差ですが、走っている距離の差やターンの差ではありません。

0.3秒の差

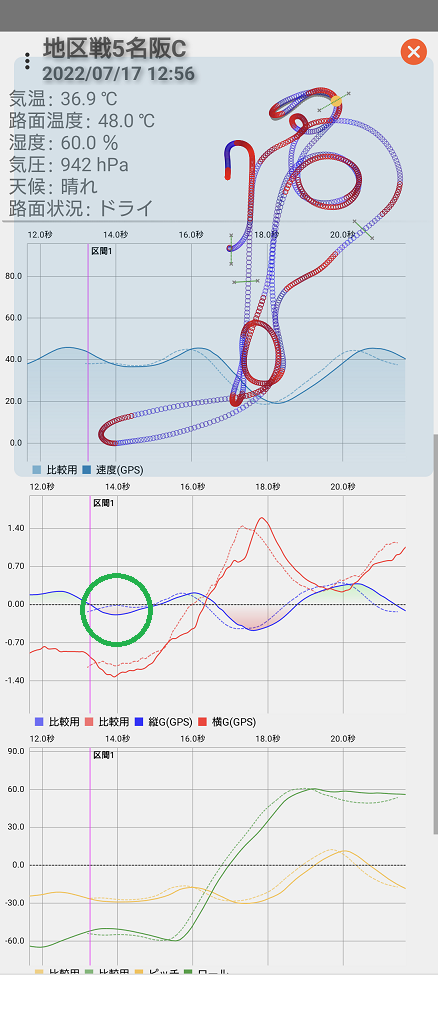

0.3秒のロスの原因は、速度(水色)と縦G(青色)のグラフから読み取れます。

コーナーリングからターン進入までのタイムの差です。

1本目と2本目の違いはどこにあるか?

その答えは、比較を入れ替えるとわかりやすいです。

緑色でマーキングした箇所に注目してください。

1本目はブレーキングを計測ラインを引いている手前で終わらせて、

コーナーリングからターン進入までの加速をスムーズに繋げています。

まとめ

決勝2本目は勝敗がきまるため、どうしても気持ちが昂り、ブレーキングポイントが奥になりがちです。

2本目前の慣熟歩行で、ブレーキングで勝負する場所、ここはあえて我慢する場所を見極めて走ってみると良いと思います。

スマホ内蔵GPSセンサーの更新レートが1Hzに対して、DG-PRO1Sは最大18Hzです。

アプリを最大限に活用するなら、絶対これです!!

DG-PRO1Sはバッテリを持たないため、モバイルバッテリが必要です。

消費電力が微弱のため、普通のモバイルバッテリでは給電を停止することがあります。

私が愛用しているモバイルバッテリをご紹介♪

走行データのダウンロード

GPS走行解析アプリ(Archive pro)は、GPSの位置情報を使用して、走行軌跡や速度などの走行データを記録するアプリです。

アプリには、走行データの出力、取り込みという機能があり、走行データを自由に交換できます。

とても便利なアプリなので、ダウンロードして、使ってみてください♪

この下にあるアイコンから、走行データをダウンロードできます。

アプリのダウンロードや使用方法は、こちらです。

今回はここまでです。

誤字脱字、意味不明でわかりづらい、

もっと詳しく知りたいなどのご意見は、

このページの最後にあるコメントか、

こちらから、お願いいたします♪

ポチッとして頂けると、

次のコンテンツを作成する励みになります♪

参考になったら、💛をポッチとしてね♪

コメント欄